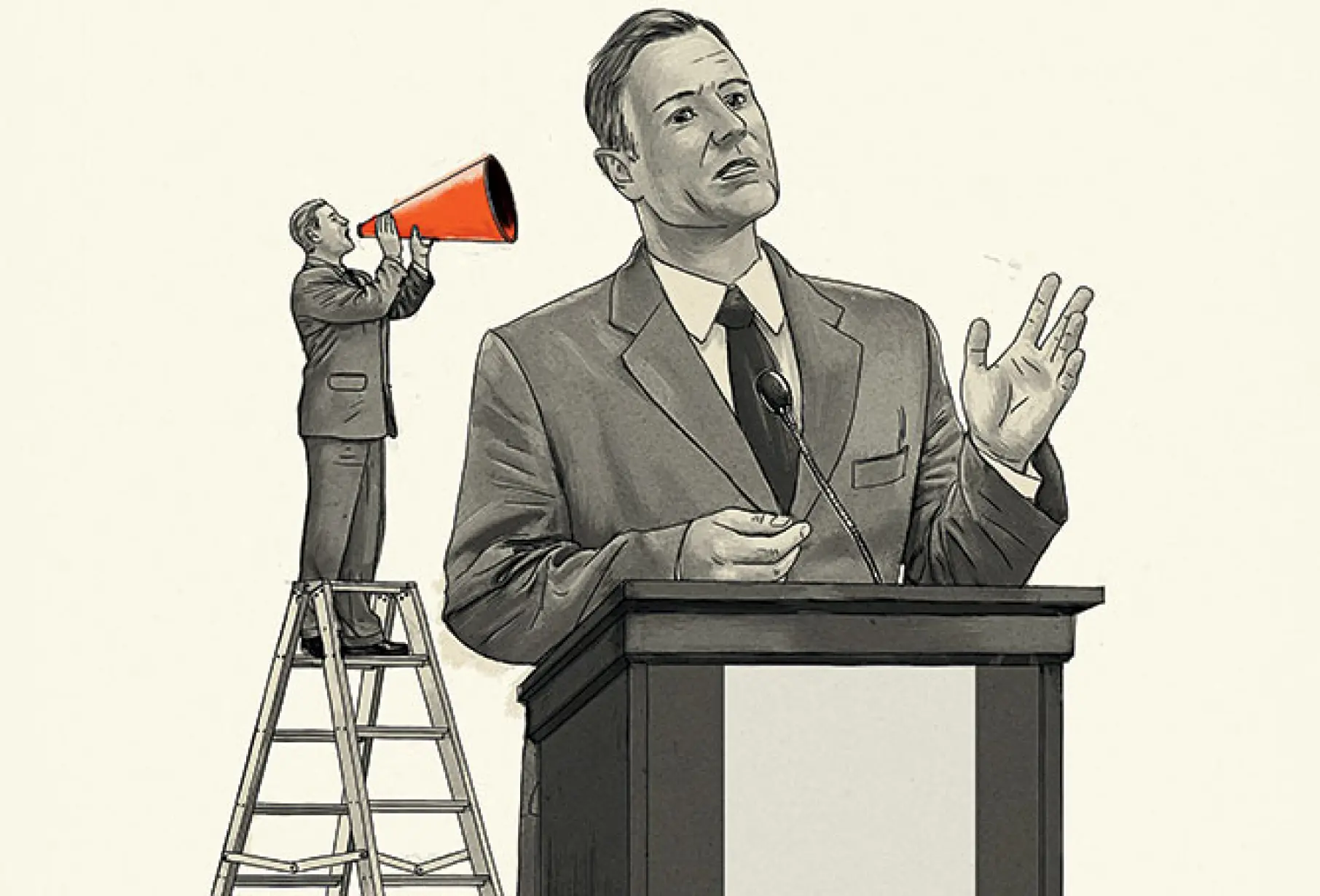

Entretien avec Transparency International : “Le lobbying doit respecter trois règles d’or”

À la fin août? 2018, Nicolas Hulot démissionne de son poste de ministre de l’Écologie, en dénonçant la «?présence des lobbys au sein des cercles de pouvoir?». Quel est leur véritable impact ?? Faut-il les tolérer en démocratie?? Leur activité est-elle suffisamment encadrée?? Éléments de réponse avec Marc-André Feffer, président de Transparency International France, ONG de lutte contre la corruption.

Les lobbys doivent-ils être tolérés en démocratie??

La position de Transparency, c’est que le lobbying n’est pas une activité condamnable en soi?: elle a son utilité. Au vu de la complexité de certains sujets, nous considérons en effet souhaitable que les politiques, avant de prendre une décision, soient éclairés par les différentes parties prenantes. Pour autant, il faut que le lobbying respecte trois règles d’or.

La première est d’être transparent, c’est-à-dire que les citoyens sachent qui, dans le cadre de la préparation d’un texte de loi, par exemple, a parlé à qui et de quoi. La deuxième règle d’or, c’est l’intégrité, c’est-à-dire que le lobbying doit se faire sans contrepartie ou tentative d’acheter la personne que l’on essaie de convaincre. La troisième règle est l’égalité de traitement. C’est-à-dire que le décideur politique doit accorder la même attention à tous les groupes d’intérêt qu’il reçoit, qu’il s’agisse d’une petite ONG ou d’un géant de l’internet, qui peut multiplier les sollicitations. Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas…

Comment les décideurs politiques peuvent-ils distinguer les vraies études scientifiques des arnaques intellectuelles??

C’est tout le problème du sérieux des sources. Lorsqu’une expertise est présentée, son auteur devrait, s’il intervient sur un sujet d’intérêt général, indiquer s’il se trouve dans une position potentielle de conflit d’intérêts. S’il intervient par exemple en soutien d’une entreprise pharmaceutique, il doit le signaler au décideur politique, ce qui n’est pas toujours fait. Cela étant dit, toute la difficulté reste que dans un secteur donné, il est rare de trouver des experts totalement indépendants. La plupart travaillent ou ont travaillé dans une entreprise du secteur à un moment de leur vie. D’où cette nécessité de la transparence et de la déclaration systématique des conflits d’intérêts.

La loi Sapin?2 (lire ci-dessous) est-elle suffisante pour encadrer l’activité de lobbying??

Non. Les obligations liées au registre numérique public auquel doivent désormais s’inscrire les groupes d’intérêt ne sont pas suffisamment contraignantes. Les lobbys ont jusqu’à trois mois après l’année écoulée pour déclarer leurs activités. C’est-à-dire que si une entreprise a eu une activité de lobbying en janvier, le public ne l’apprendra qu’en avril de l’année suivante.

C’est beaucoup trop long et cela empêche de contrôler quoi que ce soit?! Deuxième problème?: les informations qui apparaissent au registre sont imprécises. Les lobbys ne sont pas tenus de préciser leur position publique par rapport au sujet qu’ils défendent. Pas plus qu’ils ne sont contraints de donner les noms des personnes qu’ils rencontrent. Tout au plus doivent-ils indiquer la catégorie de responsables publics démarchés, soit sénateur, député ou représentant de cabinet d’un ministère. Ils peuvent aussi rester vagues quant aux types d’actions engagées et aux dates des rencontres.

Bref, en l’état, le registre ressemble plus à un annuaire qu’à autre chose. L’objectif initial de la loi –?en l’occurrence comprendre le rôle que les lobbys ont joué dans la préparation d’une décision publique?– n’est pas rempli. Nous militons donc pour que le décret d’application soit modifié?: compte rendu tous les trois ou six mois, précisions sur les sujets traités, les personnes rencontrées…

Chez Transparency, vous militez aussi pour que les parlementaires déclarent leurs rencontres avec les lobbys…

Oui, c’est notre deuxième combat. Aujourd’hui, les obligations pèsent sur les entreprises mais les parlementaires ou les grands élus locaux ne sont, eux, tenus à rien en matière de déclaration des contacts pris avec les lobbys. Pour les encourager à être plus transparents, nous avons créé un logiciel, LobbyCal, grâce auquel les élus peuvent volontairement publier leurs rendez-vous avec les représentants d’intérêt. Pour le moment, il est utilisé par les députés verts européens ainsi que l’exécutif de la Mairie de Paris. Mais pour les parlementaires français, il y a encore du travail de conviction à mener…

En fait, toute la difficulté est de rendre cette pratique banale. Mais pour cela, il faut que des élus courageux fassent le premier pas. À terme, il faudrait aussi rendre publics les agendas des ministres, de leurs directeurs de cabinet et, pourquoi pas, des directeurs d’administration centrale. Après tout, le lobbying se fait d’abord à leur niveau, sans doute de manière plus active encore qu’auprès des élus.

Pourquoi les parlementaires se laissent-ils convaincre par les lobbys??

Je pense que les parlementaires sont intellectuellement honnêtes. Ils peuvent bien sûr être sensibles au jeu des lobbyistes, aux informations et éclairages qu’ils apportent, mais ils prennent également position en fonction de leurs convictions personnelles et politiques sur les grands sujets stratégiques et de société. La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), par exemple, présentée récemment, a fait l’objet de controverses et de luttes d’influence entre les partisans du nucléaire et les autres.

De ce point de vue, les principaux acteurs organisent aussi leur lobbying en fonction de ces clivages. Le lobbyiste pro-nucléaire ne va pas aller voir les députés verts mais plutôt repérer les élus sensibles aux arguments en faveur de la grandeur de la France et d’une politique industrielle créatrice d’emplois. Le positionnement des élus, au-delà de leurs idées politiques, répond aussi à des préoccupations territoriales et donc électorales. Par exemple, les élus d’une circonscription dans laquelle une centrale nucléaire pourrait être fermée vont à juste titre s’inquiéter des conséquences pour l’emploi…

Les lobbys sont-ils particulièrement actifs sous l’ère Macron??

Il est difficile de répondre à cette question. Faute de transparence, on ne peut que formuler des hypothèses. L’opacité reste en effet encore trop souvent la règle, surtout au niveau du gouvernement. Le Parlement ayant, quoi qu’on en dise, fait d’importants efforts de transparence. Les pratiques changent, mais il faudra certainement plus de recul pour en mesurer pleinement les effets.

Propos recueullis par lpopper@cfdt.fr

©Ikon images/Photononstop - Peter Allan

Les lois de 2013 qui ont fait suite à l’affaire Cahuzac ont créé la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), une institution indépendante chargée de contrôler les déclarations d’intérêt et de patrimoine des parlementaires, des maires des grandes villes et de certains hauts fonctionnaires. La loi Sapin?2, promulguée en décembre?2016, oblige quant à elle tous les représentants d’intérêt à s’inscrire sur un registre numérique public tenu par la HATVP. Ces derniers doivent notamment y indiquer les noms des responsables chargés du lobbying au sein de leur structure, le budget consacré chaque année à leur activité de lobbying ainsi que l’ensemble des actions entreprises auprès des décideurs politiques. | ||||||