Notre histoire

1919

Création de la CFTC

En 1919 naît la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC). Elle marque l'émergence d'un syndicat fondé sur des valeurs chrétiennes de solidarité. Pendant 45 ans, la CFTC construit les bases de ce qui deviendra par la suite la CFDT : solidarité, défense des intérêts des travailleurs et des travailleuses, sauvegarde de la démocratie et de la liberté des peuples.

En son sein, des syndicats féminins se développent pour s’emparer du droit des femmes au travail comme dans la société. Leurs actions forgent les bases revendicatives de l’égalité femmes/hommes.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, la CFDT s’engage dans la Résistance et intègre son Conseil national (CNR). Pendant la Guerre d’Algérie, elle soutient le mouvement indépendantiste.

1964

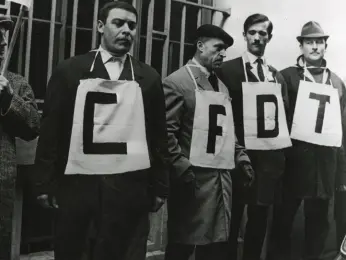

La CFTC devient la CFDT

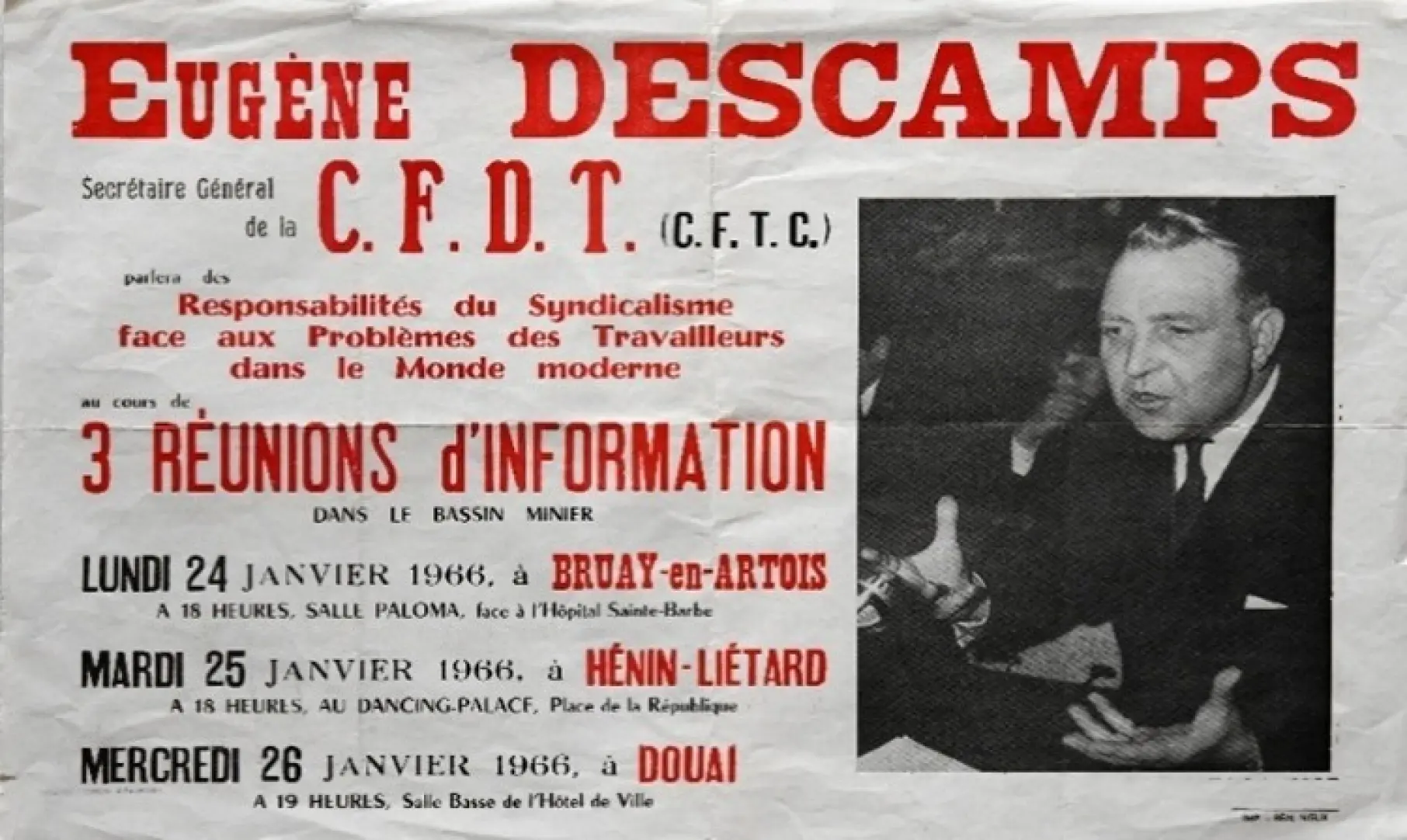

Après la Seconde Guerre mondiale, le mouvement de déconfessionnalisation (abandon à la référence de la religion) interne à la CFTC prend de l’ampleur. Le congrès extraordinaire des 6 et 7 novembre 1964 voit la victoire de ce courant mené par Eugène Descamps, alors secrétaire général. Les partisans de « l’évolution » l’emportent à 70 % : la CFDT, Confédération française démocratique du travail, est née !

L’article premier des statuts est voté et modifié, la référence chrétienne explicite disparait et est remplacée par des valeurs humanistes et laïques : émancipation, solidarité, égalité, démocratie.

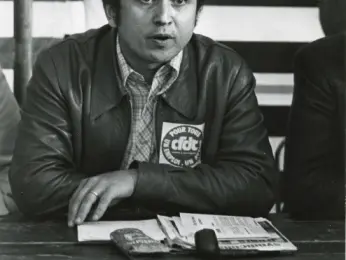

Eugène Descamps est élu secrétaire général (1964-1971). Après avoir gravi les échelons de la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne) jusqu’à la présidence, il devient un leader influent de la CFTC en prenant des responsabilités dans la branche sidérurgie et la formation des militants. Ses actions lui valent une popularité grandissante auprès des travailleurs et des travailleuses. Élu secrétaire général en 1961, il joue un rôle clé dans la déconfessionnalisation de la CFTC, qui deviendra la CFDT en 1964. Il est ainsi reconnu comme l’un des principaux bâtisseurs de la CFDT. En mai 68, il soutient les mouvements étudiants et la grève générale, et obtient des avancées importantes comme le droit syndical via les accords de Grenelle. |

1968

La grève générale de mai 68

En mai 1968, la CFDT soutient le mouvement étudiant dès les premières heures et puis la grève générale. Son engagement est couronné par les accords de Grenelle qui reconnaissent le droit syndical et le syndicalisme d'entreprise. Une conquête fondamentale, à l’origine de la création des sections syndicales d’entreprise. Elles donnent voix aux travailleurs et aux travailleuses sur leur lieu de travail et instaurent un équilibre de pouvoir plus juste entre employeurs et employé·es.

La même année, la CFDT porte un projet autogestionnaire dans les entreprises, estimant notamment que la gestion et l'organisation de celles-ci doivent revenir aux salarié·es pour qu'ils puissent intervenir sur leurs conditions de travail. Ce principe devient l'identité même de la CFDT. En 1982, la loi Auroux vient renforcer cette dynamique et rend obligatoire la négociation en entreprise. Elle consolide ainsi le rôle des syndicats et promeut une culture de dialogue social et de négociation au sein des entreprises françaises.

1971

Edmond Maire devient secrétaire général de la CFDT

Edmond Maire Technicien chimiste, il prend des responsabilités à la CFTC dès 1958. Elu secrétaire général de la CFDT en 1971, le début de son mandat est marquée par des grèves significatives. Lors du congrès de 1973, il fait prendre un virage à la CFDT en s'opposant à l'extrême gauche et au Programme commun.

Après la mort de Pompidou, en 74, il soutient Mitterrand et engage la CFDT dans les Assises du socialisme. En 76, il amorce le recentrage de la CFDT pour garantir son autonomie d’action et de décision vis à vis des partis politiques. Le rapport Moreau de 1978 définit ce nouveau cap, et met l'accent sur l'action syndicale, le réalisme revendicatif et la négociation.

En 1986, la CFDT abandonne définitivement le projet autogestionnaire en entreprise initié après mai 68, démontrant sa capacité à s’adapter aux évolutions de la société française.

1974

La CFDT rejoint la Confédération européenne des syndicats

La CFDT rejoint la Confédération européenne des syndicats (CES) dans la droite ligne de son engagement pour la coopération et le dialogue social à l'échelle européenne. En s'associant à d'autres syndicats, elle agit en faveur des politiques sociales et économiques au niveau européen, et promeut les droits des travailleurs et des travailleuses et la justice sociale au-delà des frontières nationales.

Impliquée fortement dans l’action de la CES dès sa naissance, la CFDT conforte cet engagement quand son secrétaire général, Laurent Berger, est élu président de la CES de mai 2019 à mai 2023.

1988

Jean Kaspar devient secrétaire général de la CFDT

Jean Kaspar : mineur en Alsace dès le plus jeune âge, il prend d’abord la tête de la CFDT Alsace avant de succéder en à Edmond Maire en 1988. Sous son mandat, la CFDT continue à promouvoir le dialogue social et la négociation avec les employeurs et le gouvernement, tout en faisant face à d'importants changements économiques : la transition vers une économie plus orientée vers les services et les défis de la mondialisation à l’international.

Il soutient des réformes axées sur l'amélioration des conditions de travail, la formation professionnelle et l'adaptation à l'évolution économique et technologique du marché du travail.

1992

Nicole Notat, première femme secrétaire générale de la CFDT

Nicole Notat institutrice, elle adhère au Sgen-CFDT en 1969. Gravissant progressivement les échelons de la CFDT, elle est élue secrétaire générale en 1992.

C’est la première femme à occuper à ce poste et la première femme à diriger l’une des grandes organisations syndicales en France. Elle soutient la modernisation de la CFDT, prônant le dialogue avec le patronat, tout en soutenant des réformes essentielles, notamment la réforme de la sécurité sociale de 1995.

L'action de Nicole Notat permet de placer la CFDT au centre de la négociation et de la concertation avec les partenaires sociaux : le syndicat obtient les présidences de l'Unedic et de la Caisse nationale d'assurance maladie.

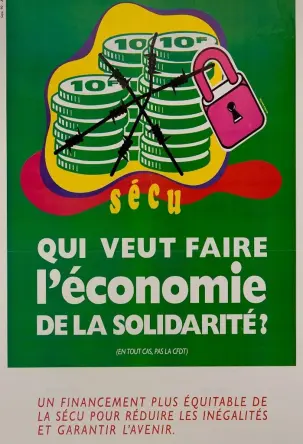

1995

La CFDT soutient la réforme de la Sécurité sociale du "plan Juppé"

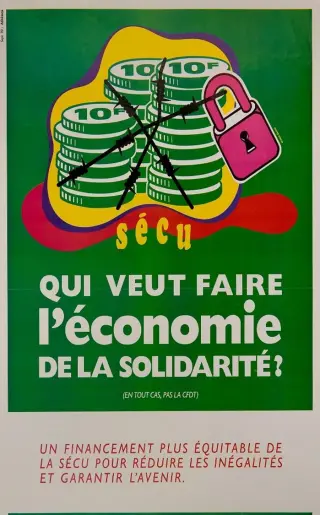

En 1995, la CFDT soutient la réforme de la Sécurité sociale du « plan Juppé » et s’oppose au volet concernant l’allongement de la durée de cotisations pour les agentes et les agents des fonctions publiques. Elle reconnaît une nécessité d'adaptation pour garantir la pérennité du système et prône un dialogue constructif avec le gouvernement.

Cependant, elle critique le manque de concertation initiale et certaines mesures trop strictes, et plaide pour des ajustements afin de préserver les droits des salarié·es et garantir l'équilibre financier du système.

1998

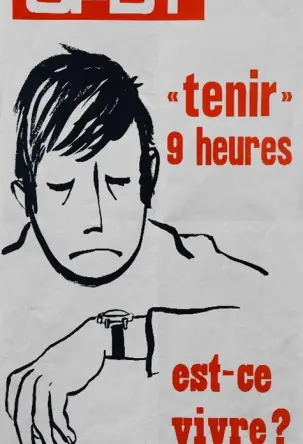

La CFDT obtient le passage aux 35 heures de travail hebdomadaire

La CFDT obtient le passage aux 35 heures de travail hebdomadaire dans les entreprises (au lieu de 39 heures). Cette revendication majeure portée par la CFDT depuis les années 70 fut finalement adoptée par le gouvernement dirigé par Lionel Jospin.

Pour la CFDT, le passage aux 35 heures devait permettre une meilleure articulation de la vie professionnelle et de la vie privée et entraîner dans son sillage la création d'emplois. À la suite de l’adoption de la loi, elle s’engage activement dans les négociations pour garantir une mise en œuvre optimale de cette mesure au sein des entreprises.

2002

François Chérèque devient secrétaire général de la CFDT

François Chérèque, éducateur spécialisé, il est élu secrétaire général de la CFDT en 2002. Il poursuit une politique de dialogue social et de réformes du marché du travail.

En 2003, il joue un rôle clé dans les négociations sur la réforme des retraites, et parvient à un « compromis acceptable » notamment en obtenant le dispositif "carrières longues" (qui permet à celle et ceux qui ont commencé à travailler tôt de partir à la retraite à taux plein avant l'âge légal).

Cette mesure de justice sociale, si durement arrachée au Premier ministre de l’époque, Jean-Pierre Raffarin, est désormais reconnue comme un acquis social, y compris par ceux qui n’avaient alors pas de mots assez durs pour condamner l’attitude de la CFDT dans cette négociation.

En 2024, ce sont plus de 2 millions de travailleurs et de travailleuses qui ont ainsi pu profiter d’un départ en retraite anticipée. Une mesure maintenue voire renforcée par la réforme des retraites de 2023.

En 2009, la CFDT est la seule organisation syndicale signataire de l’accord le plus protecteur obtenu en matière d’assurance chômage rendant ses droits plus accessibles (« 1 jour cotisé = 1 jour indemnisé »), notamment pour les plus précaires.

2006

La CFDT s'oppose à l'instauration du Contrat première embauche (CPE)

En 2006, la CFDT, avec l’ensemble des organisations syndicales et la jeunesse française, s’oppose à l'instauration du Contrat première embauche (CPE).

La participation active de la CFDT à ce mouvement unitaire conduit le gouvernement à reculer et à abandonner le projet avec pour conséquence, dès l'année suivante, l’adoption de la loi sur la Modernisation du dialogue social qui intègre, à la demande de la CFDT, une négociation interprofessionnelle préalable obligatoire à toute modification du Code du travail (loi Larcher).

2012

Laurent Berger devient secrétaire général de la CFDT

Laurent Berger, conseiller en insertion professionnelle prend la tête de la confédération, succédant ainsi à François Chérèque. Il insuffle une vision moderne et proactive aux transformations du monde du travail et de ses nouveaux enjeux, comme la transition écologique. Sous son mandat, la CFDT devient le premier syndicat français tous secteurs confondus. Cette première place est confortée lors de la nouvelle mesure de la représentativité en 2021.

Dans le contexte inédit de Covid-19, la CFDT, est fer de lance pour la protection des travailleurs et travailleuses durement impactés par les effets de cette crise sanitaire. Elle obtient des mesures d’urgence notamment pour les travailleurs et les travailleuses de première et de seconde ligne, et pour soutenir les plus précaires. En 2023, la CFDT et son secrétaire général sont des figures majeures du mouvement « 64 ans c’est non », en opposition au recul de l’âge légal du départ en retraite.

2013

La CFDT signe l’accord de Sécurisation de l’emploi

En 2013, la CFDT signe l’accord de Sécurisation de l’emploi, qui crée de nouveaux droits comme la portabilité des droits liés aux travailleurs et aux travailleuses. Cette mesure permet au ou à la salarié.e changeant d’entreprise (ou l’agent.e d’administration) de conserver ses droits (complémentaire santé/prévoyance).

Cet accord permet aussi la création du Compte personnel de formation (remplaçant le DIF, le droit individuel à la formation, suivant le travailleur tout au long de sa carrière, sans rupture lors d’un changement d’entreprise/d’administration), et le temps partiel limité à 24h minimum par semaine.

Cette même année la CFDT obtient les droits rechargeables lors de la négociation de l’Assurance chômage, une vraie avancée pour les travailleurs et travailleuses les plus précaires, alternant période de travail et période de chômage.

2015

La CFDT joue un rôle clef dans la mise en place de la Complémentaire santé obligatoire pour tous les salarié·es

En 2015, la CFDT joue un rôle clef dans la mise en place de la Complémentaire santé obligatoire pour tous les salarié·es (obtenue en 2013), prise en charge à 50 % minimum par l’employeur. Essentielle pour couvrir les frais médicaux non pris en charge par la Sécurité sociale, cette mesure s'inscrit dans l’action de la CFDT pour améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs et des travailleuses. Elle a contribué à renforcer la protection sociale et à promouvoir le principe de solidarité au sein des entreprises. En 2020, elle est étendue aux trois versants de la fonction publique.

Elle obtient la même année, le « Compte personnel de prévention de la pénibilité » en 2015 (C3P), devenu « Compte professionnel de prévention » depuis. Celui-ci reconnait une partie de la pénibilité au travail, la CFDT revendiquant la réintégration des 4 critères de pénibilité ayant disparu lors du passage du C3P au C2P.

2017

La CFDT consolide sa position en tant qu'acteur majeur du mouvement syndical français

À la suite des élections professionnelles, la CFDT consolide sa position en tant qu'acteur majeur du mouvement syndical français, et devient leader syndical du secteur privé, un succès qui s'est rapidement confirmé en 2018, devenant la première organisation syndicale secteur privé et secteur public confondus.

Ce développement illustre la montée en puissance de la CFDT au sein du paysage syndical français. En 2021, la CFDT demeure le premier syndicat français, en représentativité et en nombre d’adhérents, confirmant ainsi sa position de leader dans le pays.

2021

Adoption de l'allongement du congé paternité à 28 jours, revendication historique de la CFDT

L'allongement du congé paternité à 28 jours, revendication historique de la CFDT, adoptée cette année-là, est une avancée sociale majeure pour toutes les formes de parentalité.

C’est une mesure d’égalité entre les femmes et les hommes pour une meilleure coparentalité, pour une répartition plus équitable des tâches parentales dès la naissance, et une reconnaissance accrue du rôle des pères dans la société comme dans les entreprises.

2022

Marylise Léon devient secrétaire générale de la CFDT

Marylise Léon, responsable santé et condition de travail, secrétaire générale adjointe de la CFDT depuis 2018, est élue secrétaire générale en 2023. Son expérience au sein de l’organisation lui a permis de développer une connaissance pointue des enjeux sociaux et économiques appliqués au monde du travail. Reconnue pour sa capacité à défendre les droits des travailleurs et des travailleuses, son élection marque une impulsion nouvelle de la CFDT notamment sur les questions de transition écologique juste.

L’année de son élection, la CFDT joue un rôle majeur dans le mouvement « 64 ans c’est non ! », en opposition à une nouvelle réforme des retraites qui joue principalement sur le recul de l’âge légal du départ en retraite pour des raisons purement budgétaires. La CFDT plaide pour un système plus équitable et lisible Elle milite activement pour une réforme qui garantit la pérennité du système tout en préservant le droit des individus à une retraite décente et choisie.

2024

Barrage à l'extrême-droite

À la suite de la dissolution surprise de l’Assemblée nationale par le président Macron, la CFDT s’engage résolument dans la bataille pour faire barrage aux partis d’extrême droite, et éviter que le Rassemblement national n’obtienne une majorité de député.es.

La CFDT qui porte depuis sa création un projet de société basée sur la solidarité et l’équité entre tous les travailleurs et toutes les travailleuses, quelle que soit leur origine (réelle ou supposée), leur orientation sexuelle, leur genre, leur handicap, etc,. s’est historiquement opposée à l’extrême droite contraire à ces valeurs. Une opposition inscrite dans l’article 1 de ses statuts.