Brief conjoncture mai 2024 : Les travailleurs dépensent ce qu'ils gagnent

Retrouvez sur cette page un brief sur la conjoncture économique de mai 2024 - "Les travailleurs dépensent ce qu'ils gagnent". La note en PDF est téléchargeable en bas de page.

Fragilisations économiques

L’économie s’enlise. Avec une croissance économique entre 0,5 et 0,8 % en 2024 (et entre 1,2 et 1,5 % en 2025), les très optimistes prévisions économiques d’un fort rebond après 2021 ont fait long feu. Quatre ans après la pandémie, le PIB par habitant n’est toujours que de 0,3 % au-dessus de son niveau de 2019. Les incertitudes sur l’activité économique sont progressivement devenues plus négatives : Les risques géopolitiques (guerre russe en Ukraine, représailles israéliennes meurtrières en Palestine) n’expliquent pas tout. Ainsi, en France, le maintien d’un taux d’épargne trop élevé retarde l’accélération de la consommation. La croissance économique est fortement pénalisée par la baisse de l’investissement (-1,2 % en 2024), surtout en provenance des ménages (et dans une moindre mesure des entreprises).

Une politique monétaire trop restrictive pour le financement de l’économie

L’inflation devrait être de 2,5 % en 2024. Elle devrait progressivement revenir à partir de 2025 au niveau d’inflation cible (2 %) de la Banque centrale européenne (BCE). La politique monétaire de la BCE, en augmentant trop rapidement et trop fortement ses taux, a produit des effets négatifs sur l’investissement et, au final, sur l’emploi. En 2025, la croissance pourrait bénéficier d’une hausse de l’investissement privé, dès lors que les conditions monétaires et financières s’améliorent (baisse des taux d’intérêt).

Cette moindre inflation s’explique avant tout par la baisse relative du prix des matières premières alimentaires et de l’énergie sur les marchés internationaux. Les biens de consommation alimentaires et les biens industriels devraient ainsi connaître des hausses de prix plus mesurées en 2025-2026, tandis que les prix finaux de l’énergie devraient se réduire. Le prix des services ralentirait plutôt à partir de 2026.

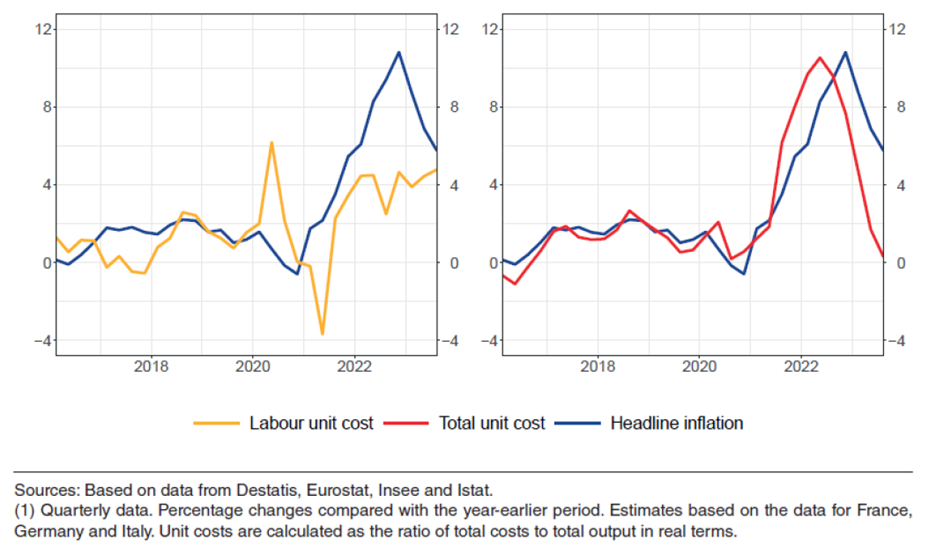

La politique monétaire de la BCE a raté sa cible. Pour rappel, les salaires ne représentent qu’une partie minoritaire (40 %) des coûts totaux de production (le reste étant composé des intrants). Actuellement, l’évolution des salaires est totalement compensée par l’évolution inverse du coût des matières premières et de l’énergie (voir graphique 1). La persistance de profits élevés signifie concrètement qu’il est parfaitement possible d’augmenter les salaires, sans aucun risque d’enclencher une spirale inflationniste. Cette analyse implique que la politique monétaire change d’approche : il faut s’écarter de l’idée – purement imaginaire – que les hausses salariales entrainent systématiquement celle des prix, et donc que cela ne servirait à rien d’augmenter les salaires. Au contraire, il faut à tout prix préserver le niveau de vie des travailleurs. Or comme il est très peu probable que la baisse du coût des consommations intermédiaires se répercute dans les prix de vente, si les salaires ne progressent pas rapidement, ces profits supplémentaires (« greedflation ») ne seront pas partagés équitablement avec les travailleurs. En définitive, la BCE a pénalisé l’investissement, donc l’emploi et la croissance économique, tandis que des marges importantes persistent du côté des entreprises (voir plus bas). La prochaine baisse des taux de la BCE devrait à l’inverse stimuler l’investissement.

Graphique 1 : Inflation, salaires et coûts dans la zone euro (évolution annuelle

en pourcentage, Banque d’Italie)

Lecture : orange = coût unitaire du travail / rouge = coût de production par produit / bleu = inflation / Les coûts de production comprennent le coût du travail (salaire) et le coût du capital (intrants).

Quels déterminants du salaire et de l’emploi ?

Alors que plus d’un million d’emplois avaient été créés après la pandémie, le niveau des créations nettes d’emplois devrait passer en négatif dès cette année (92 000 emplois nets détruits tous secteurs confondus). Il faut donc s’attendre à une remontée progressive du taux de chômage : entre 7,5 et 8,2 % en 2024. Les faibles performances économiques éloignent l’objectif de plein emploi. Le chômage devrait avoisiner 8,1 % en 2025.

La Banque de France prévoie une moindre augmentation que prévue des salaires à court terme, même si le salaire moyen par tête (SMPT) devrait augmenter de 3,2 % en 2024 (à peine plus que l’inflation). La Banque de France précise que les négociations annuelles obligatoires pour 2024 indiquent une modération des hausses de salaires négociées. Et même si le Smic a augmenté moins que prévu au 1er janvier, 81 branches conservent une grille salariale avec au moins un niveau sous le SMIC au 21 mars 2024 (contre 105 au 1er janvier) – soit près de la moitié des branches du secteur général employant plus de 5 000 salariés.

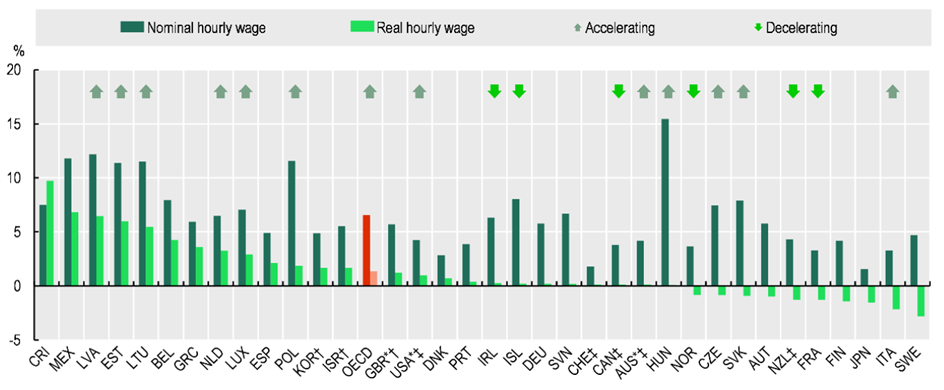

En France, les salaires réels ont arrêté de baisser, mais les très modestes et trop récentes hausses salariales ne compensent pas encore les pertes antérieures de pouvoir d’achat. D’ailleurs, selon l’OCDE (voir graphique 2), la France est l’un des pays où la croissance des salaires est la plus faible.

Graphique 2 : Evolution en pourcentage des salaires nominaux et réels

(en glissement annuel, T3 2023, OCDE)

Lecture : vert foncé = salaire horaire nominal / vert clair = salaire horaire réel / flèches = accélération (vers le haut) ou décélération (vers le bas) / FRA = France

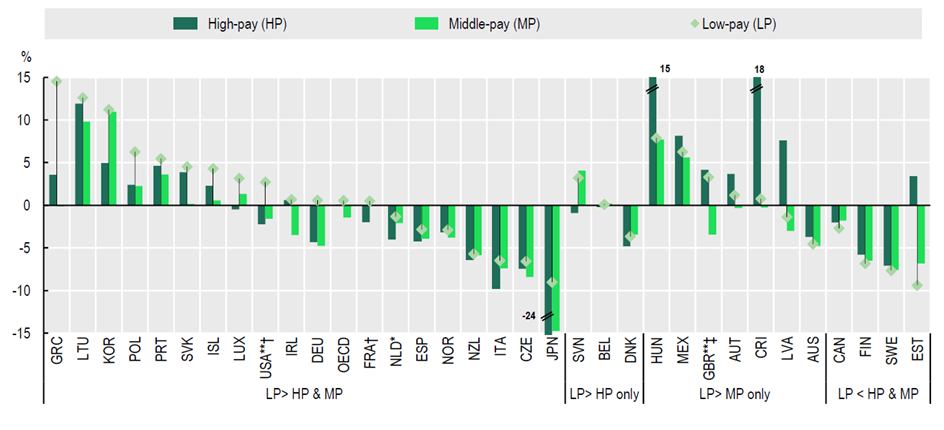

Comme dans beaucoup d’autres pays occidentaux, les travailleurs connaissent en France un tassement des salaires (voir graphique 3) : les travailleurs sont en moyenne devenus plus pauvres du fait de l’inflation.

Graphique 3 : Les salaires réels des travailleurs à bas salaires se portent relativement mieux que ceux des travailleurs à hauts salaires dans de nombreux pays

(Variation en pourcentage des salaires horaires réels entre le T4 2019 et le T3 2023, OCDE)

Lecture : vert foncé = hauts salaires / vert clair = salaires moyens / losange = bas salaires / FRA = France

Concrètement, le problème n’est pas tant la « smicardisation » (un symptôme) que la stagnation des salaires réels. Pourtant, la baisse du chômage en 2022-2023 et les difficultés de recrutement auraient dû aider aux augmentations salariales. Ce n’est toutefois pas ce qu’il s’est produit.

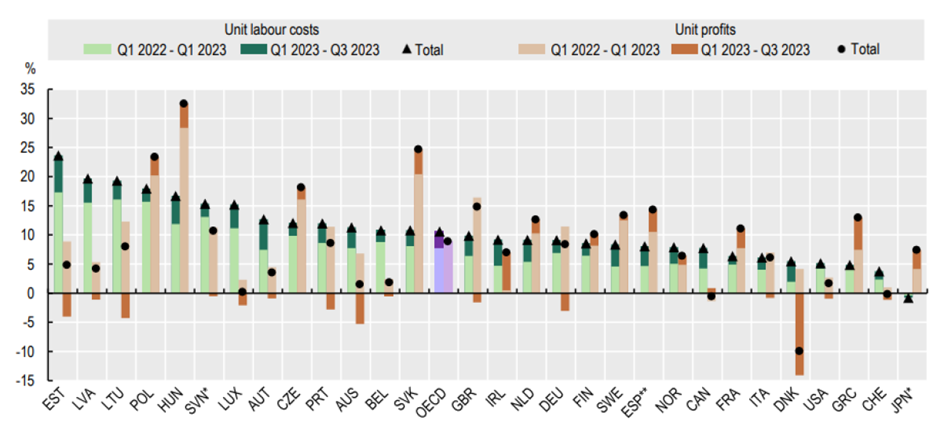

Si les salaires avaient suivi l’inflation depuis 2020, le taux de marge des entreprises aurait dû baisser. Or, c’est l’inverse qui s’est produit : les marges ont augmenté et les salariés ont payé la hausse des coûts de production (notamment du prix des matières premières, y compris énergie) au point que les salaires réels diminuent. La situation varie selon les secteurs : des grandes entreprises – dominantes sur le marché, comme par exemple les donneuses d’ordre – ont augmenté leurs marges (énergie et agro-alimentaire notamment), tandis que d’autres, plutôt sous-traitantes, ont subi la hausse des prix de production (baisse des marges). En clair, les profits ont augmenté davantage que les salaires (graphique 4) et le partage de la valeur ajoutée s’est déformé au détriment des travailleurs.

Graphique 4 : Les profits commencent à amortir une partie de l’augmentation des coûts

de la main-d’œuvre

(Variations en pourcentage, OCDE)

Lecture : vert foncé = coût unitaire du travail T1 2023 – T3 2023 / vert clair = coût unitaire du travail T1 2022 – T1 2023 / orange foncé = profit unitaire T1 2023 – T3 2023 / orange clair = profit unitaire T1 2022 – T1 2023 / FRA = France

L’inflation entraine la hausse du salaire minimum. Les salaires supérieurs au Smic sont régulièrement rattrapés par la hausse du salaire minimum (ce qui signifie une baisse de salaire réel pour ces travailleurs). Cependant, les salaires bénéficient jusqu’à 3,5 fois le Smic de dispositif de baisses de cotisations qui sont autant de subventions socio-fiscales. Un nombre croissant de travailleurs entre dans ces dispositifs de subvention aux bas salaires, ainsi que dans la prime d’activité. La faible dynamique salariale n’est donc pas prise en charge par les employeurs, mais par la solidarité nationale. Il est mathématiquement impossible de soutenir le niveau de vie des personnes sans que quelqu’un paie pour cela. Or, comme les salaires n’ont pas augmenté (en termes réels) entre 2019 et 2024, c’est la collectivité qui a payé, les bénéficiaires étant les employeurs, qui reportent le coût des faibles salaires sur l’Etat. Suite à la conférence sociale d’octobre 2023, la CFDT continue de dénoncer cette mécanique dans le débat public et a notamment proposé des solutions dans le cadre de la « mission relative à l’articulation entre les salaires, le coût du travail et la prime d’activité et à son effet sur l’emploi, le niveau des salaires et l’activité économique » (menée par les économistes Bozio et Wasmer).

L’intervention économique et sociale de l’Etat mise à mal

Loin d’être favorable à l’économie, ces politiques de « dévaluation compétitive » (baisse des salaires) ont un coût. D’une part l’Etat se retrouve contraint de subvenir aux besoins des travailleurs les plus pauvres (prime d’activité par exemple). D’autre part, la faible croissance de la masse salariale entraine moins de cotisations sociales, moins de consommation et moins de recettes fiscales (TVA par exemple). Le débat sur la dette publique (et le manque de recettes fiscales) n’arrive pas par hasard : la croissance étant en France tirée par la consommation, donc par les salaires, l’appauvrissement relatif des travailleurs pénalise la dynamique économique. En clair, éviter la contraction salariale aurait permis une plus forte croissance économique et un moindre déficit public.

Certes, la dette publique a légèrement diminué depuis 2021 (110,6 % du PIB en 2024) et les taux sur lesquels l’Etat s’endette sur les marchés financiers restent très légèrement négatifs[1], pour autant les récentes annonces gouvernementales sur la baisse des dépenses publiques dès cette année n’augurent rien de bon. En absence de hausse de l’investissement public, le risque de récession est important : l’annonce de 10 milliards d’euros de baisse des dépenses publique dès 2024 entrainera un effet négatif de 0,2 point de PIB et les 20 milliards de baisse annoncés pour 2025 entraineront une réduction de 0,6 point de PIB, selon l’OFCE. La politique engagée par le gouvernement commence donc déjà à produire un cercle vicieux sur l’économie : la réduction de la dépense publique réduit la production, et le PIB n’augmentant plus cela entraine la hausse du ratio de dette publique/PIB, ce qui appelle encore à de nouvelles coupes budgétaires, entrainant un cercle négatif sans fin. La bonne réponse réside plutôt dans une politique économique au service des travailleurs et de l’intérêt général : augmenter l’investissement et les salaires permettrait de meilleures recettes fiscales, qui peuvent aussi être complétées par la hausse de certains impôts sur les plus aisés.

Les relations commerciales sont pénalisées par les contraintes financières et monétaires

L’économie mondiale reste peu dynamique : la demande externe adressée à la France décroît de 0,3 point depuis décembre. Selon la Commission européenne « les exportations nettes ne devraient pas contribuer à la croissance du PIB [et] les exportations de biens ne devraient que rattraper progressivement leur niveau d’avant la crise ». Les conditions financières, toujours restrictives, pénalisent l’investissement en Europe et avec les principaux partenaires commerciaux de la France.

D’un côté, un changement de politique monétaire dans la zone euro, vers une baisse des taux d’intérêt, serait de nature à améliorer la conjoncture internationale. De l’autre, les récentes projections économiques[2] sont devenues plus sombres pour les pays émergents, ce qui invite au pessimisme.

La conjoncture la plus inquiétante reste écologique

Si la conjoncture économique s’avère difficile, il est aussi nécessaire de voir plus loin. La transition écologique exige une transformation profonde des économies. Selon les données du service européen Copernicus sur le changement climatique, 2023 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde[3]. Le rapport « Les incidences économiques de l’action pour le climat »[4] estime à 67 milliards d’euros par an à horizon 2030 les investissements supplémentaires qui devront être réalisés au titre de la transition climatique, dont 25 à 34 milliards d’euros par des investissements publics. Le ministère de l’Économie avance des chiffres[5] du même ordre : 110 milliards d’investissements bruts (63 milliards nets[6]) par an sont nécessaires pour tenir les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2023.Assurer des investissements massifs dans les infrastructures ou dans les secteurs de l’économie pour réduire autant que possible les impacts environnementaux des activités productives ne se fera pas en réduisant les budgets publics alloués à la transition écologique (2,2 milliards d’euros de baisse annoncées). Au contraire, les finances publiques doivent financer la transition. Adapter l’économie en adéquation avec les limites planétaires, dans laquelle il est possible de maintenir la stabilité financière, un haut niveau d’emploi et de mieux distribuer les richesses n’est pas un vœu pieux : c’est une politique qui reste à mener.

[1] Taux long sur les obligations d’Etat à dix ans (source BDF) comparés au déflateur du PIB.

[2] https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2024/04/16/world-economic-outlook-april-2024

[3] La température moyenne s’est inscrite à un niveau supérieur de 1,48 °C à la moyenne des températures enregistrées sur la période 1850-1900. Les données concernant la France montrent que 2022 et 2023 ont été les années les plus chaudes depuis 1850. La température moyenne s’est établie l’an dernier à 14,4 °C (après 14,5 °C en 2022), soit 1,4 °C de plus que les températures moyennes enregistrées entre 1991 et 2020.

[4] Publié en mai 2023 par Selma Mahfouz et Jean Pisani-Ferry.

[5] Une évaluation de la DG Trésor à partir des trajectoires physiques de la SNBC 3. Les besoins concernent essentiellement les transports (+43 Md€) et les bâtiments (+39 Md€). https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/309d3166-4dff-46b0-8322-8773134c5937/files/3403c1d0-20f8-4569-b567-24180544cf11

[6] La différence entre le brut et le net s’explique par de moindres investissements dans les alternatives carbonées (véhicules électriques, baisse des investissements dans les énergies fossiles notamment), la construction neuve (en supposant davantage de sobriété foncière).